2016年12月28日 18:00

太陽電池が効率よく発電できる光に変換する熱輻射光源

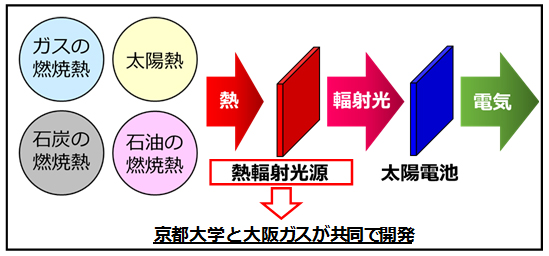

京都大学と大阪ガス株式会社は12月24日、共同で、太陽電池が効率よく発電できる波長の光に変換する熱輻射光源の作成に初めて成功した、と発表した。新たな熱輻射光源により発電効率は40%以上

太陽光は、目に見える可視光線だけでなく、紫外線や赤外線など広い波長成分を含んでいる。太陽電池が電気に変換できる光は、太陽光の可視光線と近赤外線の境界付近の光だけで、他の波長は発電に寄与していない。そのため、一般的な太陽電池の発電効率は20%前後である。京都大学は、物質を加熱したとき、熱輻射により特定の波長の光のみを発生させる技術開発等に取り組んできた。2012年熱輻射を中赤外線領域の単一波長に制御することに成功。2014年熱輻射の高速変調にも成功した。

大阪ガスは、熱エネルギーを有効利用するため、熱輻射を制御する技術に着目し、2013年より京都大学と共同研究を行ってきた。

共同研究では、シリコン半導体材料を用いて、光の波長と同程度の周期をもつフォトニックナノ構造を作成した。この構造体は、高温に熱したとき熱輻射光源として、太陽電池が効率よく発電できる波長の光だけを放出した。

太陽電池と熱輻射光源としてフォトニックナノ構造体を組み合わせることで、高効率な太陽光発電が可能になった。

熱輻射光源に太陽光を集光して加熱すると、太陽電池の発電に有効な光に変換されるため、太陽電池の発電効率は40%以上になると期待される。

熱源は太陽光の熱に限定されないので、様々な燃焼熱などを用いて高効率な発電を行うことができる。

(画像はプレスリリースより)

大阪ガス株式会社のプレスリリース

http://www.osakagas.co.jp/

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

特集

お問い合わせ