2015年6月16日 13:00

弱いエネルギーの光が利用可能に

九州大学大学院工学研究院/分子システム科学センター(CMS)の君塚信夫主幹教授/センター長、楊井伸浩助教授らの研究グループは、低エネルギーの光を高エネルギーの光に変換するフォトン・アップコンバージョン技術の実用化に必要な分子組織体の開発に、世界で初めて成功した。フォトン・アップコンバージョンとは、これまで利用できなかった弱いエネルギーの光を利用可能にする技術であり、太陽電池や人工光合成の効率を飛躍的に向上するといった、再生可能エネルギー技術への応用が期待される。

分子の自己組織化を用いた新しいメカニズムを構築

これまでの太陽電池では、そのエネルギーの低さが理由で、近赤外光を有効利用することが難しく、また、水素エネルギーの製造が可能な人工光合成でも、可視光を効率的に使用することが困難であった。これまでの太陽光エネルギーの利用技術においては、利用できる光の波長範囲が限られていることが大きな問題となっていたのだ。

この問題を解決する可能性があるのが、フォトン・アップコンバージョンという、低エネルギーの光を高いエネルギーの光に変換する革新的なエネルギー創成技術で、これにより、これまで使えなかった光も利用できるようになる。

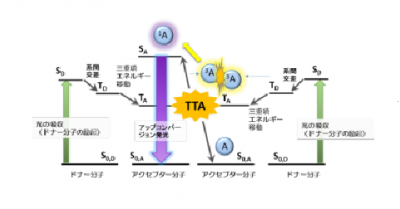

現在、様々なフォトン・アップコンバージョンの機構の中でも、レーザーのような強力な光を用いず、太陽光程度の弱い光をアップコンバージョンできる、三重項-三重項消滅(triplet-triplet annihilation; TTA)を経る機構が注目されており、世界中で研究が行われている。

しかしそのTTAを用いたアップコンバージョンの研究分野でも、太陽光などの弱い光でも機能して、空気中で安定し高い効率を生みだすというメカニズムの構築は困難であった。今回、同研究グループは、分子の自己組織化を用いるという全く新しいアプローチにより、理想的なアップコンバージョンメカニズムの構築に成功。

様々な分子結合技術や溶剤による研究成果をもとに、その量子収率が極めて高い30%という、自己組織化分システムを世界で初めて開発し、これは、アップコンバージョン機能を示す様々なソフトマテリアルの創出に有用な発展性の高い手法であることが示された。

太陽電池や人工光合成の高効率化へ

今回開発したアップコンバージョン能を有する分子組織体は、高効率で、太陽光程度の弱い光でも機能し、空気中でも安定なアップコンバージョン発光を示す理想的なものであるため、学術的と同時に産業的にも大きな波及効果をもたらす成果といえる。また、ゲルや薄膜といった様々な形態の材料に展開可能であるため、折り曲げたり伸ばしたりできるフレキシブルなデバイスの基盤材料としても期待される。

将来的に近赤外光を可視光に、また可視光を紫外光にと、より大きなエネルギーの光に変換する色素系へと応用すれば、太陽電池や人工光合成の効率を高めるための画期的な方法論になることが期待される。

(画像はプレスリリースより)

九州大学 プレスリリース

http://www.kyushu-u.ac.jp/pressrelease/2015/2015_06_10.pdf

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

特集

お問い合わせ