2017年3月8日 21:00

太陽電池の表面電場の計測法を開発

国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)と株式会社SCREENホールディングスの研究グループは3月3日、国立大学法人大阪大学の技術を組み合わせて、太陽電池の表面電場を計測する手法を開発した、と発表した。非破壊・高空間分解能で可視化する測定法

結晶系シリコン太陽電池は、製造コストと信頼性から市場の約90%を占めているといわれているが、変換効率の向上は大きな課題である。シリコン基板と絶縁膜との界面における電場は、太陽電池の発電効率を左右する重要なファクターである。

この電場を測定する従来の方法は、測定のために試料を加工する必要があるため時間や手間がかかる、絶縁膜の誘電率や厚み・半導体のドープ濃度などの情報が必要である、空間分布を測定するのに不適切、などの問題があった。

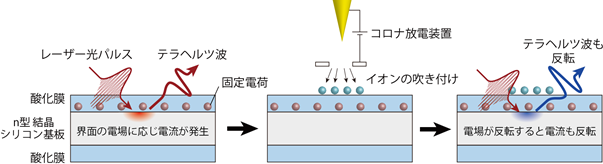

そこで、産総研とSCREENの研究グループは、SCREENと大阪大学が開発したレーザーテラヘルツ放射顕微鏡とコロナ放電装置を用いた、新たな表面電荷測定法を開発した。

今回の測定法では、最初にシリコン基板表面の絶縁膜上に、コロナ放電により正または負のイオンを吹き付ける。

次に、レーザーテラヘルツ放射顕微鏡を用いて、絶縁膜とシリコン基板との界面電場の極性と強度を直接観察し、絶縁膜中の固定電荷量を迅速に測定する。電荷の分布状態を非破壊かつ高空間分解能で、可視化することができる。

太陽電池の変換効率の向上に寄与

今回開発した表面電荷測定法は、非破壊かつ高空間分解能で絶縁膜の品質が分かるため、太陽電池の変換効率を向上する研究開発に貢献できると考えられる。太陽電池以外のLSIやパワーデバイスなど、各種デバイスへの適用も広がる。また、レーザーテラヘルツ放射顕微鏡とコロナ放電装置とを組み合わせた固定電荷測定装置の実用化を目指すという。

(画像はプレスリリースより)

国立研究開発法人産業技術総合研究所のニュースリリース

http://www.aist.go.jp/

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

特集

お問い合わせ