2016年6月8日 17:00

太陽光照射での水分解光電極反応の効率が著しく向上

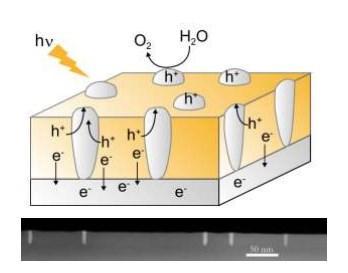

東京大学物性研究所は6月3日、名古屋大学、高エネルギー加速器研究機構、東京理科大学とともに、金属ナノ柱状構造(直径5nm、長さ20nm)が酸化物の中に埋め込まれた「ナノコンポジット結晶」を簡便に作製するプロセスを新たに開発したと発表した。このナノコンポジット構造を、太陽光照射により水を分解し水素を製造する光触媒として利用すると、その水分解光電極反応の効率が著しく向上することを見出したもの。

そして、ナノ構造を持つコンポジット材料は、より高効率なエネルギー変換材料やデバイスとしての可能性があり、二酸化炭素を排出しないクリーンな水素社会実現に寄与することが期待されるとしている。

電極として機能する光触媒薄膜を開発することに成功

水素ガスは、光触媒を利用した水分解から作ることができるが、この光化学反応の効率が悪いとともに製造コストが高いことがネックになっていて、実用化の障害となっている。共同研究グループは、水分解のための光触媒電極表面反応の効率を向上させるため、酸化物の薄膜とナノサイズの金属柱状結晶からなるコンポジット結晶を用いた水分解光電極の作製を試みた。

この結果、高品質の薄膜作製を可能とするパルスレーザー堆積法を使って薄膜を作製するとともに、その中に太さ5ナノメートルの金属柱状結晶が自己集積的に成長する画期的な作製方法によって、電極として機能する光触媒薄膜を新たに開発できたとのこと。

さらに、このナノ柱状構造の析出により、水素を生成する水分解光電極反応の効率が著しく向上することを明らかにしたもの。

(画像はプレスリリースより)

東京大学 プレスリリース

http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/issp_wms/DATA/OPTION/

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

特集

お問い合わせ