2015年9月30日 02:00

トップクラスの高効率を実現する新素材を開発

理化学研究所と科学技術振興機構は9月24日、半導体ポリマーを塗って作る「有機薄膜太陽電池」の電力変換効率を大幅に向上させたと発表した。科学技術振興機構の「太陽電池および太陽エネルギー利用システム」の研究開発課題の1つである「高効率ポリマー系太陽電池の開発」として行われたもので、研究成果はイギリスのオンライン科学雑誌『Scientific Reports』(9月23日付け)に掲載された。

高効率・高耐久で、実用化に拍車がかかる

有機薄膜太陽電池は基盤に半導体ポリマーを塗るだけで製作できるため低コスト、大面積化が可能だ。さらに、これまで主流だったシリコン太陽電池にはない軽量で柔軟という特徴を持つことから、次世代太陽電池として注目を集めている。しかし、有機薄膜太陽電池の実用化には、“エネルギー変換効率が劣る”ことと、“耐久性に欠ける”という2つの課題があった。

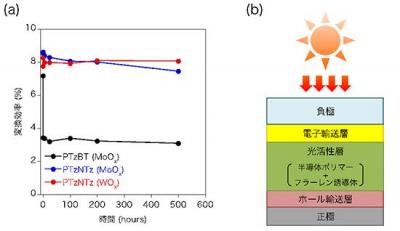

そこで研究チームが、エネルギー変換効率と耐久性の向上を目指して研究に取り組んだ結果、新たな半導体ポリマー「PTzNTz」の開発に成功した。

2014年に開発した半導体ポリマー「PTzBT」を改良したもので、これに比べると、新開発の「PTzNTz」のエネルギー変換効率が7%~9%向上したという。

さらに、素子の耐久性を評価するため85℃に加熱して500時間保存したところ、前モデルの「PTzBT」素子では、エネルギー変換効率が50%以上低下したのに比べ、新たな「PTzNTz」素子ではエネルギー変換効率がほとんど変化しなかった。

エネルギー変換効率9%は有機薄膜太陽電池としては非常に高効率で、これに加えてほかに類を見ない耐久性を有することから、実用化に向けた研究が加速すると期待される。

(画像はプレスリリースより)

理化学研究所、科学技術振興機構のプレスリリース

http://www.riken.jp/pr/press/2015/20150924_2/

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

特集

お問い合わせ