2016年7月27日 18:30

50年にわたり安定した運転を継続

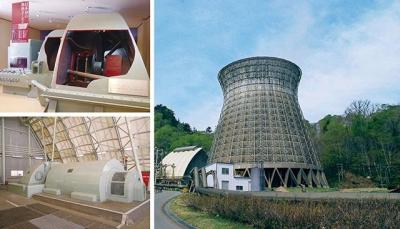

一般社団法人日本機械学会は、岩手県八幡平市松尾寄木の松川地熱発電所を、2016年度の機械遺産として認定したことを発表した。松川地熱発電所は、1966年に運転を開始した、商用としては国内最初の地熱発電所で、運転開始時の出力は9,500キロワットであったが、徐々に出力増強しながら、 1993年には23,500キロワットとなった。

その仕組みは、蒸気タービンは単気筒単流衝動復水式、発電機は横円筒型回転界磁式、復水器はバロメトリック式冷却塔を採用。蒸気に含まれるイオウ分によるタービンローター翼の壊食・腐食を防ぐため、ニッケルを含まないクロム・モリブデン・バナジウム鋼を使用している

同発電所は、地熱活用の先駆として技術開発をリードし、50年を経た現在も、蒸気井を順次掘削しながら安定した運転を継続している。わが国の再生可能エネルギー活用の先駆けとして、様々な地熱特有の技術課題を解決してきており、その成果は他の地熱発電所でも広く用いられている。

社会発展に貢献し現存・作動しているもの

機械遺産とは、2007年から、国内の機械の中でも特に我々の生活に大きな影響を与えた機械・機器、関連システム、工場、設計仕様書、教科書などを記念物として、機械学会が認定するもの。その選定基準は社会発展に貢献した機械であること、現存していて実際に動かせる状態であることである。2016年は、松川地熱発電所の他、1911年製小型木造蒸気船「たちばな丸」の主機関として搭載されていた「二段膨張式船舶用蒸気エンジン」や、国産最古級の簡易金銭登録機(レジスター)である金銭記録出納器「ゼニアイキ」、国内で最初に建設された8基の洋式灯台の1つである、和歌山県の「樫野埼灯台の光学系機械装置」など、7県が認定された。

(画像はプレスリリースより)

一般社団法人日本機械学会

http://www.jsme.or.jp

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

特集

お問い合わせ