2017年4月11日 20:00

太陽光による水素製造の実現に新たな一歩

2017年4月10日、神戸大学と大阪大学の研究グループ(以下、同グループ)は、光触媒作用による水素生成量が1桁増加する光触媒の開発に成功したと発表した。光触媒に光が照射されると、触媒表面に電子と正孔(電子が抜けた孔)が生成し、この電子が水の水素イオンを還元することで、次世代エネルギー源である水素が得られる。

しかし、従来の光触媒は、電子と同時に生成する正孔(電子が抜けた孔)のほとんどが触媒表面上で再結合して消失してしまうため、光エネルギー変換効率が悪かった。

このたび、電子と正孔を空間的に分離できる、光触媒の大きさ・配列の均一性をあえて崩したメソ結晶光触媒の合成方法を開発し、従来をはるかに超える光エネルギー変換効率を有する光触媒の開発に成功した。

なお、同研究成果は、科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業 個人型研究(さきがけ)の研究領域「超空間制御と革新的機能創成」における、研究課題「ナノ粒子の高次空間制御による高効率光エネルギー変換系の創製」によって得られた。

研究の概要

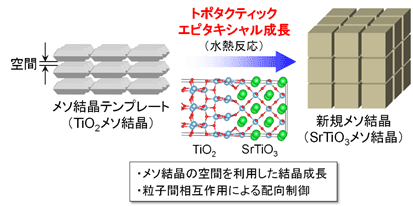

メソ結晶は、ナノ粒子が規則正しく三次元的に配列した結晶性の超構造体で、その合成手順は複雑で、形状の制御も容易でなかった。同グループは、メソ結晶に存在するナノメートルスケールの空間を利用し、表面近くの粒子だけ、結晶の向きを揃えたまま大きく成長できる、チタン酸ストロンチウム・メソ結晶(以下、同メソ結晶)の新しい合成法を開発した。

同メソ結晶に、水素生成を促進する助触媒を付着させ、水中で紫外光を照射したところ、約7%の光エネルギー変換効率で反応が進行することがわかった。

メソ結晶化していない場合の効率は1%に満たないため、メソ結晶化により反応効率が1桁向上したことになる。

今後は、同メソ結晶化技術を可視光応答型光触媒に応用して、太陽光によるエネルギー変換の高効率化を目指す。

(画像はプレスリリースより)

科学技術振興機構 プレスリリース

http://www.jst.go.jp/pr/announce/20170410/index.html

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

特集

お問い合わせ